図形が不得意な児童は、5年生で学習する「合同な図形」のなかで対応する辺や角を見失いがち。また、頭を悩ませるのは、図形を表すローマ字記号の存在。今回は、そんな厄介な問題に上手く対処した「対応する角」を正しくつかませる方法をご紹介します。

対応する角の難しさ

合同な図形のなかで角の大小を判断することは、長さの大小を判断するよりも難しいです。それは大小を判断したい角が、平行に並んでおらず、他の視覚情報も目に入って分かりにくい点。

また「回転する合同」や「反転する合同」となると、図形が不得意な児童は合同に見えないということもあります。

さらに角のアルファベット表記。数字やひらがなに比べて、とっかかりにくいのです。

このような躓きの解決には「対応する角を正しく判断する」と「その対応する角が一目で分かる表記」を満たす方法を身につける必要があります。そのシンプルな解決法が、色を使って対応する角を分けるやり方です。

合同な図形の対応する角を判断する

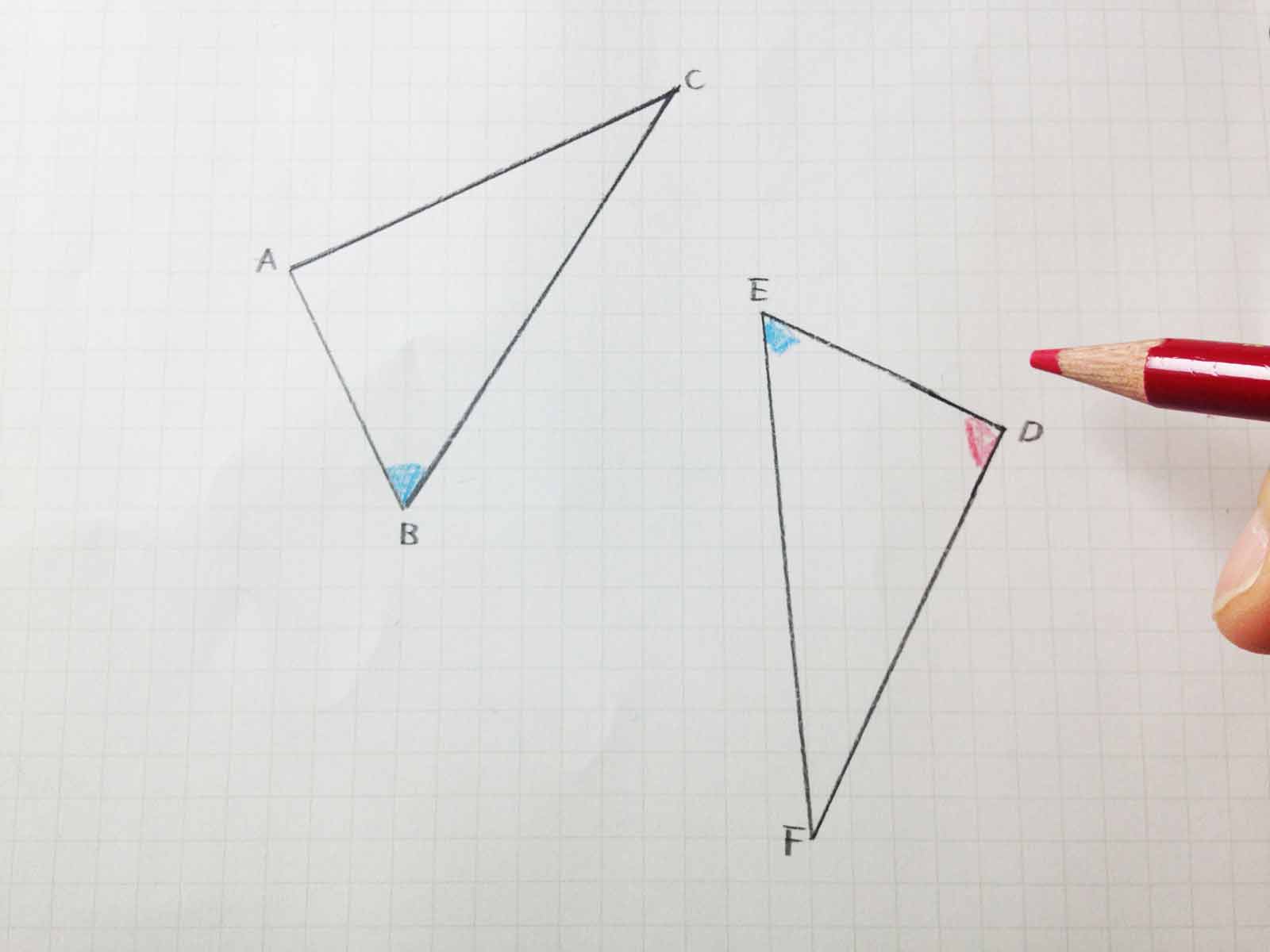

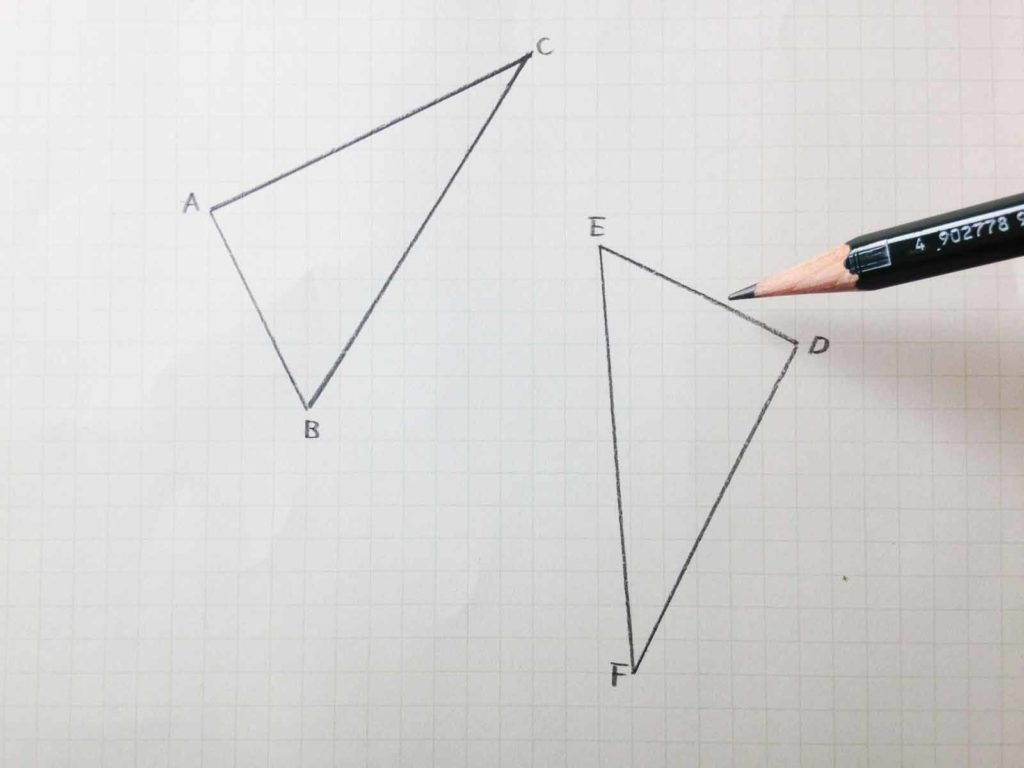

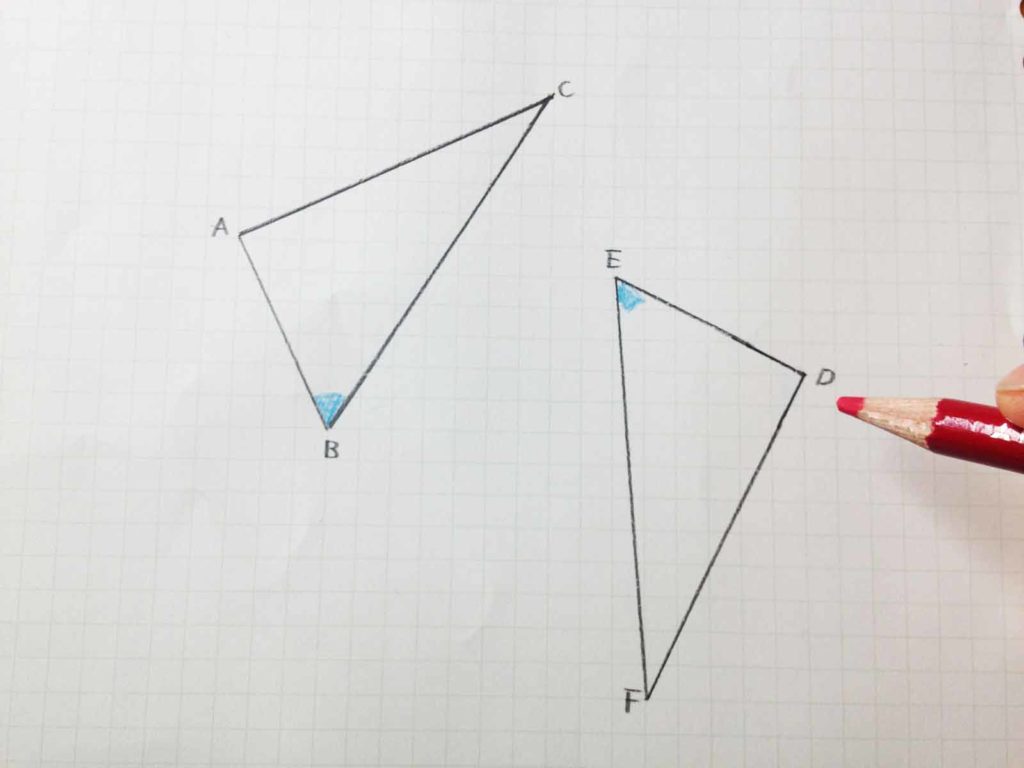

2つの図形は合同ですが、一方が回転しているため一瞬で対応する角が分かりません。

そこで以下のような手順で、対応する角を明らかにしていきます。

最も短い辺の小さな角に着色

「短い辺はどれですか?」と角の大小よりも、辺の長短に注目させます。

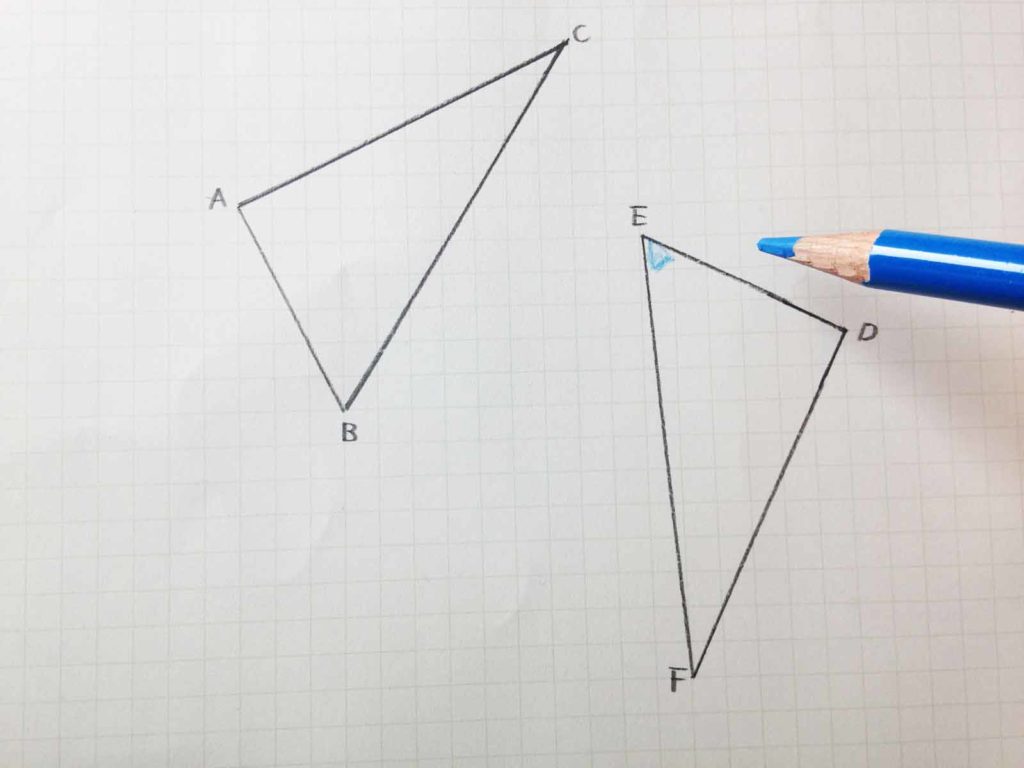

そして短い辺の小さい角に着色(青)をします。

次にもう片方の三角形でも「短い辺の小さな角」に同じ色をぬります。

これでアルファベットを見なくても、青い角同士が「対応する角」と分かるようになりました。

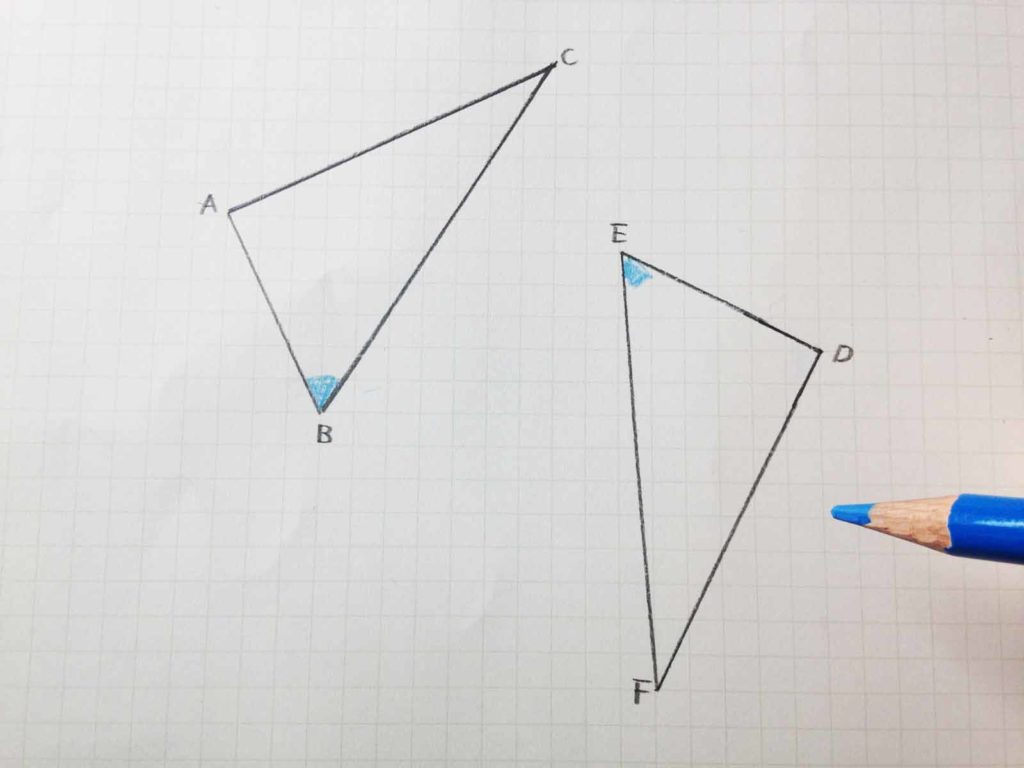

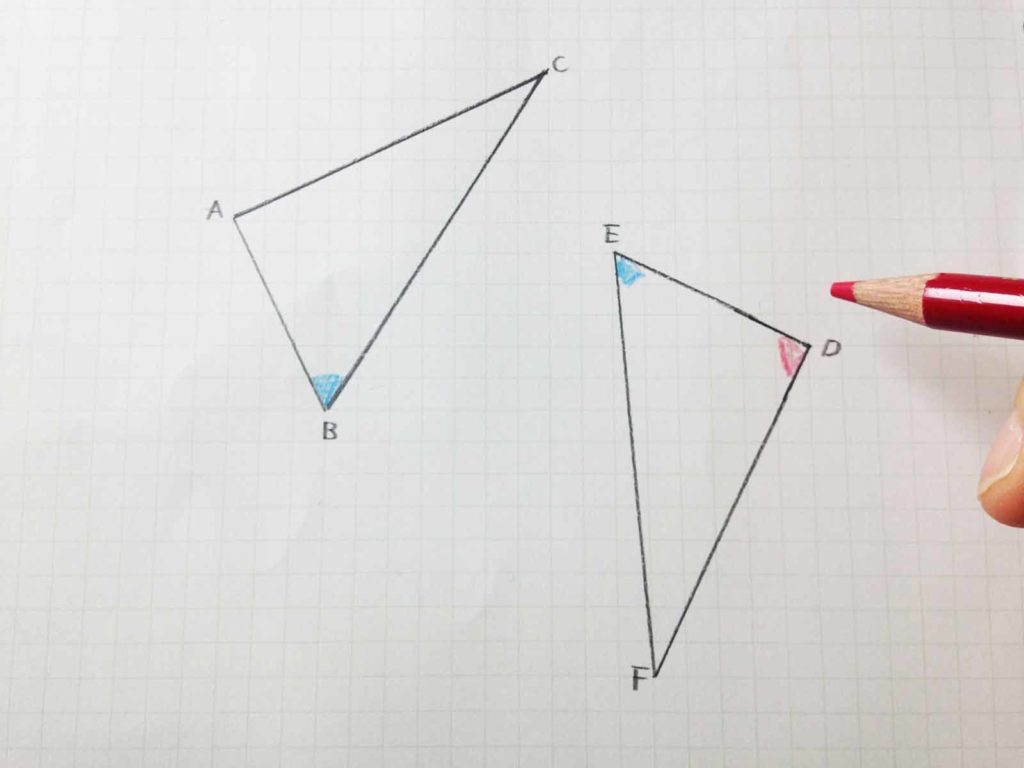

別の色でもう片方の角を着色

続けて、鉛筆の色を変えます。

ここで短辺のもう片方の角に色をぬります。

そして、もう一方の図形の短い辺に色をぬります。三角形の場合、2つの角だけぬってしまえば、全ての対応する角は判断できます。

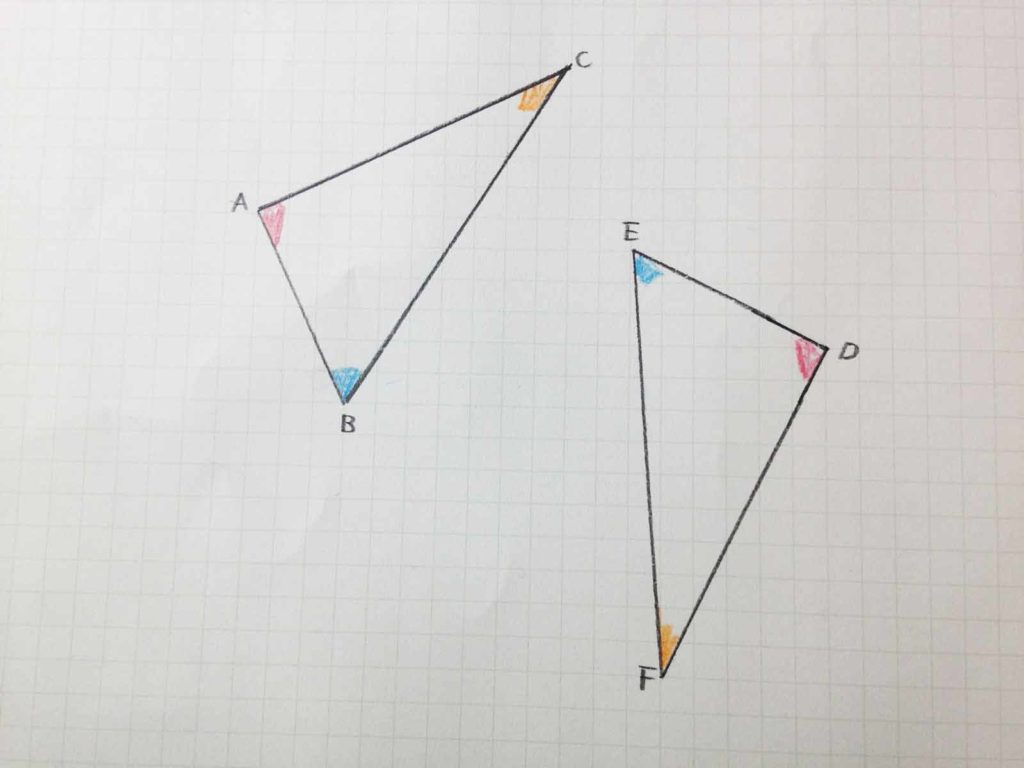

今回は、さらに余った角も別の色でぬりました。

どうでしょうか。これで対応する角は一目瞭然です。

アルファベット表記に対して抵抗がある児童でも、どの文字と文字が同じ各に当たるのか?すぐに判断できます。

対応する辺もすぐ分かる

この角の色分けができると、対応する辺の判断はとても楽です。辺ABは「赤→青」の角にあります。もう片方の三角形の「赤→青」を探せばいいだけです。児童たちも自然と判断できるでしょう。

最後に

今回、対応する角を色で区別する方法をご紹介しました。この角の表記は、記号(●▲■など)でも判断できるのではないか?と思った方もいるかもしれません。

しかし視覚情報として形(記号)より色の方が、児童たちにとって認識しやすいです。教室の遠くからでも一目で分かります。

このように視覚情報をしっかり操作することで、図形が不得意な子もすっと認知でき、積極的な授業への参加も望まれます。